音乐的非娱乐性怎么看

已认证

已认证王老师为您分享以下优质知识

音乐的非娱乐性可以从以下角度进行理解:

一、核心定义与功能

超越消遣的审美体验

非娱乐性音乐超越了单纯追求感官愉悦的层面,通过旋律、节奏、和声等艺术语言传递深刻的情感与思想。例如贝多芬的《命运交响曲》通过激昂的旋律表达人类抗争精神,而非仅作为消遣。

精神启迪与文化价值

部分非娱乐性音乐作品蕴含哲学思考或社会批判,如肖邦的夜曲常被解读为对自由与孤独的探索,具有跨越时空的普遍意义。

二、美学特征

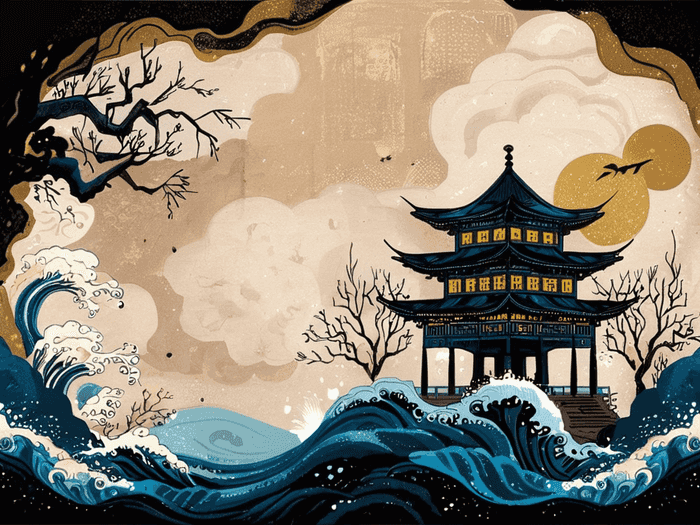

意境与情感共鸣

非娱乐性音乐通过营造特定意境(如宁静、激昂、神秘等)引发听众的情感共鸣。例如中国古典音乐中的“意境美学”,强调通过音乐描绘自然与人文景观的和谐。

形式与内容的统一

优秀的非娱乐性作品在形式创新(如复调、序列等)与内容表达上达到平衡,例如巴赫的《哥德堡变奏曲》通过复调技巧展现宗教音乐的深邃内涵。

三、与其他艺术形式的关联

跨学科的创作语言

音乐常与其他艺术形式(如文学、绘画、舞蹈)相互影响。例如电影配乐通过音乐强化情感氛围,文学作品中的音乐描写拓展读者的感知维度。

文化载体的双重性

非娱乐性音乐既是独立艺术,又承载文化价值观。不同文化背景下的音乐形式(如民族音乐、宗教音乐)反映其社会历史背景。

四、审美体验的独特性

非普遍性与个性化

由于审美偏好差异,不同人对非娱乐性音乐的美感体验可能迥异。例如,有人可能更偏好简约风格的音乐,而有人则钟情于复杂多变的编曲。

精神力量的传递

部分非娱乐性音乐通过音乐语言传递社会理想或人类精神,如《义勇军进行曲》激励民族斗志,具有强烈的感染力。

总结

音乐的非娱乐性并非缺乏价值,而是其重要组成部分。它通过审美体验、文化表达和精神启迪,与娱乐性音乐共同构成音乐艺术的多元生态。在现代社会,平衡非功利性审美与娱乐性需求,有助于形成更全面的音乐鉴赏能力。