博士生导师去村庄干嘛

已认证

已认证公共使者为您分享以下优质知识

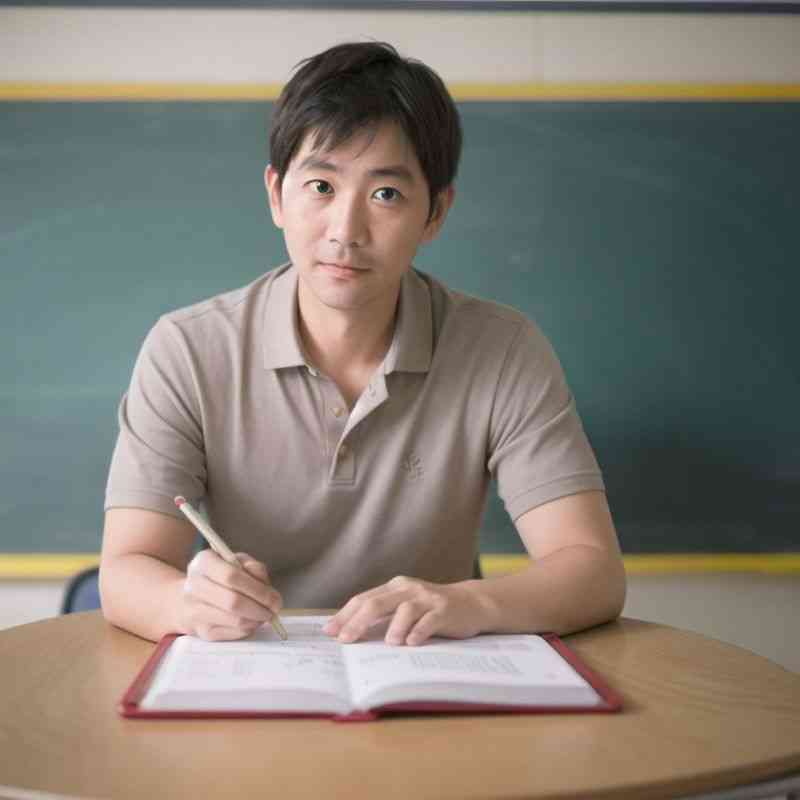

博士生导师参与村庄工作的核心目的是通过专业知识和资源整合,助力乡村在产业、文化、生态等多方面实现振兴。具体可分为以下几类:

一、文化振兴与教育支持

艺术赋能乡村文化

如陕西师范大学美术学博士生导师杜少虎与南苑社区签订合作协议,通过艺术创作和展览活动丰富村民精神文化生活,提升乡村文化软实力。

教育资源下沉

部分博士选择到农村任教或建立研究院,例如湖南师范大学教授孙舜尧团队到沅陵县柳林村开展文旅+产业调研,同时可能涉及支教或设立文化创意工坊,促进乡村教育与产业结合。

二、产业振兴与经济转型

特色产业调研与规划

博士团队通过实地调研,为乡村制定产业发展规划。如孙舜尧团队在柳林村探索湘绣等传统工艺与现代文旅产业的融合路径。

科技创新与产业升级

部分博士利用科研优势,推动乡村产业升级。例如河南巩义胡坡村16位博士放弃城市工作机会,扎根建设研究院,开展农业科技或生态研究,助力农产品深加工和产业链延伸。

三、生态与组织建设

生态保护与可持续发展

博士可能参与乡村生态规划,推广绿色农业技术,实现生态保护与经济效益的双赢。

基层组织能力提升

通过“导师帮带制”等机制,博士与基层干部结成帮扶对子,提升乡村治理能力。如常德经济技术开发区推行“导师帮带制”,帮助年轻村支书提升产业发展能力。

四、资源整合与成果共享

政策与资金支持

博士团队协助乡村申请政府项目、引入社会资本,拓宽发展渠道。

成果转化与利益分配

明确合作协议中的成果共享机制,确保村民能从产业振兴中受益,形成可持续发展的内生动力。

总结:

博士生导师以专业知识为依托,通过文化引导、产业赋能、组织优化等多维度参与乡村建设,形成政府、高校、社会多元协同的振兴格局。这种模式不仅需要博士们的专业能力,更依赖乡村的实践平台,实现知识与现实的有机结合。